�u�d�͂˂Ԃ��v�Ɩk�쉥dish

�@�k����O�Y�͖���13�N�ɒb�蒬�̉����̎O�j�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B���������c �ݐ��������l�ł��������B���������̍�c����ɂ��Ă˂Ԃ������w�сA��

�������玩���Ő��삵���Ƃ�����B���O�Y�͍�c���̂˂Ԃ��������ɓ��P�� ���Ƃ������A����ɖ������������̂��̂�傫���A�����W���邱�Ƃ̂ł����H

�L�Ȑ���҂ł������B

�@�k����O�Y�͖���13�N�ɒb�蒬�̉����̎O�j�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B���������c �ݐ��������l�ł��������B���������̍�c����ɂ��Ă˂Ԃ������w�сA��

�������玩���Ő��삵���Ƃ�����B���O�Y�͍�c���̂˂Ԃ��������ɓ��P�� ���Ƃ������A����ɖ������������̂��̂�傫���A�����W���邱�Ƃ̂ł����H

�L�Ȑ���҂ł������B�@�����āA���z�I�Ȃ˂Ԃ��l�`�Ƃ��Ă̊�����ڎw�����B �����Y�ł����Ă��ǂ������i�D�ŋS���������t����̂��ϋq�ɉf���邩���� �ɂ��������B���O�Y�̂˂Ԃ��͗����p���^�������ł͂Ȃ��Ђ˂��Ă����B ���A�˂Ԃ��͂����ɕ������邪���̒��S��60���߂������O�Y�ł������B ��k��̃W�T�}��ƌĂ��悤�ɂȂ�B

�@��k��̃I���`���}����Ƒ��q�[�O���� �Ԃ�����|����悤�ɂȂ�B���O�Y�͂˂Ԃ��ɐV�����f�ނ�Z�p���ӗ~�I�Ɏ� ����ꂽ�B�����]���̒|����j���ɕς�����A�u�������Ɩ��Ɏg�p�����肵���B

�@�����āA�ō�����Ƃ�����w���i���x(���a32�N���k�d��)�����܂ꂽ�B ���O�Y�͂܂����q�k��[�O�A�����`���瑽���̒�q����ďグ���B�܂����� �X�˂Ԃ��̒����̑c�Ƃ������ׂ����݂ł������B

�@����ŁA���a34�N�ɂ˂� ���W�҂̑n�ӂɂ�菉�߂Ģ�˂Ԃ����l��̏̍����^����ꂽ�B���̗��N�̏��a35�N�ɑ��E�B���X�˂Ԃ���������p

�v�V�I�Ȃ˂Ԃ�����

�v�V�I�Ȃ˂Ԃ������@�]���̒|�ł͂Ȃ��j���ō��g�݂��������B�Ɩ��ɂ͓��������������u�������g�p������B����1957�N�i���a32�N�j�ɔ��\���ꂽ�ō�����w���i���x�́A�u�������ӂ�Ɏg�������邳�ƁA�f��̉�ʂ���q���g�������̍L���a�V�Ȍ`�ԂŁA�����̏펯���A�X�s����傢�ɋ������܂����B

��X�F���Ɛ瑁�P1954(s29)�N

��X�F���Ɛ瑁�P1954(s29)�N�@��k������B����̐킢�œ쒩���̖��� ��ؐ������������X�F���́A���̌�A�����̗̒n�ł���l���@�ɗ\�i���݂̈��Q���j�ɖ߂��Ă����B

�@������A�F���͎��炪�\�����߁A���Ԃ̎���Ƌ��Ɏ��̔\����������A���̓����A����ӏ܂�]�ޖ��Əo����s�������B

�@�����A���̖��̐��͓̂�؉Ƃ̕w�e���x�����߂��A���̋w���ߋ߂Â��Ă��������̖��A�瑁�P�ł������B

�@����������ɂ���������A�F���͖���w�����ēn�邪�A�r���Ŕw�ォ��S���̖ʂ��苰�낵���S�ւƎp��ς����瑁�P���P���������ė����B�����̒��Ő��̂����j�����F���́A�瑁�P���������Ă��鎖��m��A�^�������B

�@��̖{�w�ɍU�ߓ���ƁA���ɐ����͐ؕ����O�ł��������A���m�̗��s�����čŊ������͂����ӂ��ꂽ���A�����Ɏc���ꂽ����ƒm�炸�g(������)���Ă������𖾂������̂ł���B�S�Ă𗝉����A�܂𗬂��ĕF���̂��Ƃ�����瑁�P�B���̘r�ɂ͕w�e���x����������ƕ�����Ă����B

�@�u�V �̕���\���� ��X�F���v�̈��ʂ���B

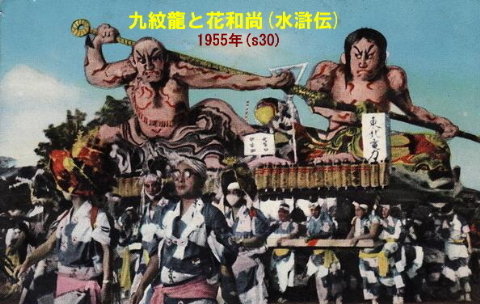

��䗴�ƉԘa��(�����`)1955(s30)�N

��䗴�ƉԘa��(�����`)1955(s30)�N�@��䗳(�������イ)�͎j �i(������)�Ɖ]���A�o�ꎞ��18�A9�B�����Ȕ���v�ŏ㔼�g��9�C�̐����ۂ��������Ȏh�����邽�߂������͋�䗳(�������イ)�B

�@�R�������i�ɕ��|�\���ʂ̋������A���ɗ��n�O�듁(�品�̐n���O���ɕ����ꂽ����)�̎g����ł���B

�@���{�ł͎Ⴍ�h�����Ă���Ƃ����ݒ肪���D�݂̍]�˂��q�ɋC�ɓ���ꂽ���߁A�]�ˎ���͕��ҊG�̑�ނɍD�܂�u��䗳�v�̎l�Җ������͎m�������قǂ̐l�C�����B

�@����A �Ԙa��(�������傤)�͘D�q�[(�낿����)�Ɖ]���A�Ԙa���́u�ԁv�͎h���w���A�S�g�Ɏh�����������Ƃ����O�̗R���ł���B���̖����������Ƌt���܂Ɉ��������A�f��ŎR��̐m�������o���o���ɕ��ӂ��Ă��܂��قǂ̉��͂̎�����B���X�v���͐��`���S�Ɍ��������Ă���l�Ԃ�����Ǝ��g�̗��Q�͊W�����ɏ������ɂ͂����Ȃ����i�ŁA�ʓ|�����ǂ��A�ア���̖̂����ł������B(�O�q���̓��e���Čf)

�䏊�̌ܘY�ۂƑ]��̌ܘY1956(s31)�N

�䏊�̌ܘY�ۂƑ]��̌ܘY1956(s31)�N�@�Z�\��\�Y���������ɂ�����A�����̐Q���ɔ��낤�Ƃ���\��ܘY�Ɍ�납��������Ă���̂́A�Ȃ�Ƃ���Ȋi�D�̕��҂ł���B�����u�䏊�̌ܘY�ہv�Ƃ����B

�@�����Ɂu�\���ɂȂ肯�邪�A���\�ܐl���͂Ȃ�v�Ƃ���B��ςȗ͎����ŁA���R�̊i���悩�����̂��낤�B���̍r���҂��A�P���̕���ĕ����i�������̊Z�j�̏�ɏ����̔��߂���A������艺���đ҂����������Ă����B

�@���̉�ʂ́A�\��ܘY�����߂����āA��납��ނƑg�ݕt�����u�Ԃł���B�g�ݕt����Ă���\��ܘY�����傫���̂Ɩ����Ȋ痧���A�ɂ�������炸�A���͂�艺����Ƃ������A�t��(���̋��ŕٌc�Əo��������̋���ۂ̎p�����z��������������)�̂悤�Ɍ����グ�A�������߂����Ȃт����Ă���B�\��ܘY�́A�Â���ł�������ƌ��Ė��f���Ă��܂����B

�@��ȋ��Ɂu���ɐl���ܘY�ہv�Əq�ׂ��Ă��邱�̐l���A���݂̉\���������B�u�]�䕨��v�ɂ́A�䏊�̌ܘY�ۂ͋��s�̏o�g�B��b�R�ɂ������A�\�Z�˂̂Ƃ��t���̓G��ł��ċ��ɂ����Ȃ��Ȃ�A�����ɉ������B�����ꂽ�r�n���ŁA���\�ܐl�̗͎����������Ƃ���B

�@���������r���҂Ƃ������قȃL�����N�^�[�ݒ�ƁA�\��ܘY�ߔ��̂���������������l���ł��邱�Ƃ���A�䏊�̌ܘY�ۂ͑]��Z��̋w�����ɂ������Ȃ��e���Ƃ��āA�\��̕���́u�]����́v�ɂ́A�K���Ƃ����Ă����قǓo�ꂷ��B�����G�ł��A�\��ܘY�ɑg�ݕt���䏊�̌ܘY�ۂ͉��̈�ł���B

���i��1957(s32)�N

���i��1957(s32)�N�@���q���{���R�ł���Z�E�������ɖd���̋^����������ꂽ�`�o�����́A�ǂ���g�ƂȂ艜�B�������Ă����B

�@�����̉��ꍑ�E����ŁA�`�o��s�͎����߂炦�邽�߂̊֏��ɍs�����j�܂��B�`�o�͋��͂̎p�A�Ɨ������͎R���̎p�ɉ����Ċ֏���ʂ낤�Ƃ��邪�A�֎�̕x�~���q��ɂ͎R���p�̋`�o������߂炦��悤���߂�������Ă����B

�@�����ŕ����V�ٌc�͋@�]�𗘂����āA�Ď��������厛���Č����邽�ߊ��i���s���Ă���̂��Ƙb���B����ƕx�~�́A�ٌc�Ɋ��i����ǂނ悤������̂������B

�@������i���Ȃǎ����Ă��Ȃ��ٌc�́A�ʂ̊������J���ƁA�����{���ƌ��������Ċ��i���̕������Ï����Ă݂����B���̌����s�͎R������������A�֏���ʂ鋖����B

�@�������A�ӂƂ������Ƃ��狭�͂��`�o�ł͂Ȃ����Ƌ^���Ă��܂����B�ٔ������̂Ȃ��A�ٌc�͋`�o���ǂ��܂ł����͂Ƃ��Ĉ����A��őł�������B����������x�~�́A�����̖���j��A��s��ʂ��Ă��̂������B

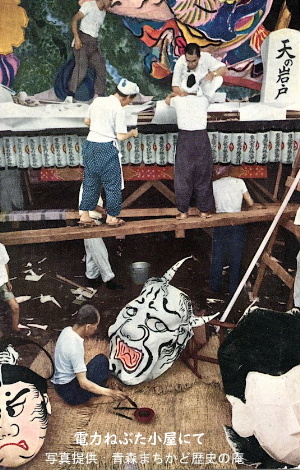

�k����O�Y�������삵���u�d�͂˂Ԃ��v4��

�k����O�Y�������삵���u�d�͂˂Ԃ��v4���@1954(s29)�N�u��X�F���Ɛ瑁�P�v�D�G��

�A1955(s30)�N�u��䗴�ƉԘa��(�����`)�v�D�G�܁A�C��^�s�A�^�s�܁A�l�C���[1�ʁ�

�B1956(s31)�N�u�䏊�̌ܘY�ۂƑ]��̌ܘY�v�D�G�܁A�C��^�s�A�^�s�܁A�l�C���[2�ʁ�

�C1957(s32)�N�u���i���v���܁A�l�C���[1�ʁ�

�ڍׂ��u�d�͂˂Ԃ��̏o�w�L�^�v���������������B

���u���[�p���t���̐X�i�̂��َq�̐l�C���[�v�Ƃ́c

�u���a29�N���珺�a35�N�܂ŁA�X�i���قƓ�������Ђ���Â��A�X�ό�����ƐX���H��c�����㉇���āA�˂Ԃ��̐l�C���[���s�����B����͐X�i�L���������A�`���R���[�g�A�x���x�b�g�̃T�b�N�ɂ˂Ԃ����Ɠ��[�҂̏Z���E�����E�N����L�����āA�����X�A�l�u�^�����Ȃǂɔ����t�������[���ɓ�������Ƃ������̂ł������B�v�@�@�@�@�w�X�˂Ԃ����x���

�˂Ԃ��ƌu�����Ɩ��̊v�V

�˂Ԃ��ƌu�����Ɩ��̊v�V�@�˂Ԃ��Ղ�̔M�C���ʂ�Ɩ��Z�p�́A����ƂƂ��ɐi�����Ă��܂����B���a32�N�A�d�͂˂Ԃ��́u���i���v�����߂đ����̌u�����̕����Ɏg�p���A�傫�Șb��ƂȂ�܂����B���̂˂Ԃ��́A����˂Ԃ����l�k����O�Y����ɂ���Đ��삳��A���̑��`�������邱�ƂȂ���A�]���̗��d���ɑ����Ču�������g��ꂽ���ƂŁA�˂Ԃ��̖��邳�Ɣ��͂�����I�Ɍ��サ���̂ł��B

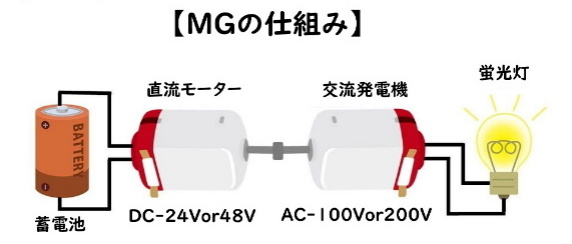

�@�����A�����˂Ԃ��ɓd�C���������邱�Ƃ͑傫�ȉۑ�ł������A�d�͂˂Ԃ��̃`�[���͒~�d�r(BATT)�ƃ��[�^�[���d�@(MG)��g�ݍ��킹�邱�ƂŌ𗬔��d���������A�u�����̗��p���\�ɂ��܂����B���߂Ču�������_�����ꂽ�ہA���̂��܂�̖��邳�ɊϏO���������Ƃ�����b���c���Ă��܂��B

(�摜���N���b�N����Ɗg�債�܂��B)

�@���낢��ȉߋ��̋L�^�ׂĂ����ƁA�˂Ԃ��̓��Ƃ��ď��߂Ču�������̗p�����͓̂d�͂˂Ԃ��u���i���v���������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��悤�ł��B�������A�u������_�������邽�߂ɂ͌�100V���K�v�ł���A�����ł���~�d�r(BATT)�݂̂ł͓���o���Ȃ��Ƃ������A�Z�p�I�ɍ����n�[�h��������܂����B

�@�����āA���̓����ǂ̗l�ɂ��ĉ������A�������������̏ڍׂȋL�^���c���Ă��Ȃ����߁A����������̋L�����ĂыN�����A��_�ȉ����𗧂Đ��_�����݂܂����B

�@�Ƃ͌����Ă��A�����̐X�ʐM�����ق�(��������̐l)���畷�����b�����ƂɁA���ڂ낰�ȋL����H��Ȃ���̐���ŁA�����Ɏ��̎v�����݂�����܂��̂ŗǂ��ȂɎ�舵���肢�܂��B

�@�y�� �_-1�z

�@���傤�ǂ��̎����A���k�d�͓͂��{���̃}�C�N�������H����i�߂Ă��܂������A���`�X���[�g��1955(s30)�N10���Ɋ��������ɍ��i���J�ʂ��܂��B�J�ʂ�ڑO�ɂ����O�N1954(s29)�N�ɐX�ʐM�����J�݂���A����̏���:K��(�̐l)�����C���܂��B�����݂�����(s29�B�e)���c���Ă��܂��B

�@K�����͏��߂Ă̐X�Ζ��ł������A���N(s30)�̂˂Ԃ��u��䗴�ƉԘa���v�k����O�Y��ɏ��Q�����܂��B���Ƃ��Ƃ��Ղ�D���Ȑl�ł������A�n���o�g�̏��������̉e��������u�˂Ԃ��Ձv�ɂ�������Ƃ��Ă��܂��Ă��܂��܂��B

�@�����A�ʐM���̌����́u�˂Ԃ������v�Ɠ���̍\���ɂ���܂����̂ŁA�˂Ԃ��t�̖k�쉥�ق�����W�҂Ƃ��p�ɂɉ���Ă����Ǝv���܂��B

�@�ʐM���͉�Бg�D�Ƃ��Ē~�d�r(BATT)�[�d�̓������A���镱�����Ă��܂����B���̂悤�Ȓ��ʼn��̈ӌ����f���@�����A��薾�邢�u�����̗̍p���Ă����̂ł͖������낤���B�u�����̗̍p�ɂ͋Z�p�I�ȗ��t���ƁA�Ɩ��̒��Ɏ��@�Ƃ��Ă̓d�����d�@(MG)��ۗL���Ă������Ƃ��d�v�ȃJ�M�ƂȂ�܂��B

�@�j�����͏��Q���ł�����1955(s30)�N�u��䗴�ƉԘa���v�ƁA2��ڂ̎Q���ƂȂ���1956(s31)�N�u�䏊�̌ܘY�ۂƑ]��̌ܘY�v���o��������A�k�쉥�Ƃ��߂����W�ƂȂ�A���̊�]�������邱�ƂƂȂ�MG�̎g�p�ɂ��Ē�Ă��A3���1957(s32)�N�u���i���v�̏o�w�ɍ����Ču�����Ɩ��ɂ��˂Ԃ��������������̂ł͂Ȃ����낤���H

�y�� �_-2�z

�@�u�����́A1955(s30)�N�A��X�̏Ɩ����̊J���Ƃ̑�����ʂɂ��A�ƒ�p�Ƃ��Ă��}���ɕ��y���n�߂܂����B�������A�܂��܂������œ���ȏƖ����ł���A�˂Ԃ��̏Ɩ��Ƃ��Ďg���邩�ǂ��������m�ȑ��݂ł����B

�@�˂Ԃ��Ɩ��ɂ͉~�`�^�C�v�͐U���Ɏキ�A�Œ���@�Ȃǂɓ����܂����B�܂��Ȃ��A���nj`�̌u�������������ȂǂɍL�����y���n�߁A1956(s31)�N������͂���ɐ��\�����サ�A����ȉ��i�Ŏs��ɏo���悤�ɂȂ�܂��B���傤�ǁA1957(s32)�N�́u���i���v�̓O�b�h�^�C�~���O�������Ǝv���܂��B

�y�� �_-3�z

�@�����̋L�^�Ƃ��Ďc����Ă���u�ʐM����v�ɂ��A�ʐM�p�����킩��̒~�d�r(BATT)�[�d�͒ʐM���ւ̓����������ƋL����Ă��܂��B��Ђ��n�拦���̈�Ƃ��āu�˂Ԃ��v���o���Ă������Ƃ��l����ƁA�ʐM����̖����A�d���̈�U�Ƃ��đ����Ă��Ȃ��s�v�c�ł͂���܂���B

�@�����ABATT�̏[�d��Ƃɓ��������ʐM�����̘b�Ƃ��āA�u���ӁA�O����ŒʐM�p�����킩��A������BATT�ւ̏[�d���s�������A�A���Ď���ӂ�Ɖ^�]���̒ʐM����ɉe����^�����˂Ȃ��̂ŋْ��̘A���A�����s����������ς������B�v�Ə����c����Ă��܂��B�ʐM�p������́A�����Ƃ��Ă͑�^��e�ʂ̐������ŁA�����̒~�d�r���ɏ[�d�ł���\�͂�����܂����B

�@�˂Ԃ���BATT�𑽐��ύڂ��A����12V�ŗ��d����_�������Ă��܂������ABATT�̏[�d�ɂ͑�ϋ�J���Ă����悤�ł��B�e�^�s�c�̂́A��薾�邳�����߁ABATT������ɂ�����l�X�ȍH�v�����Ă��܂����B�������A��̍��ł��q�ׂ��Ƃ���A�u������_�������邽�߂ɂ́A��(AC100V)���s���ł���ABATT�݂̂̒����d���ł͏��F�����Ȃ��Ƃł����B

�@�ł͉��̕s�\���\�ƂȂ����̂��낤���B������\���炵�߂��̂́A�����A�X�ʐM�����ۗL���Ă����ʐM�@�p�̓d�����d�@(MG)�ł��B�Z�p�I�ɂ����@�I�ɂ��قڊԈႢ�Ȃ��Ǝv���܂��B

�y�� �_�z

��ڂ̋��R

��ڂ̋��R

�@���܂��܁A�X�x�X(���݂Ɠ����`��)�̓���\���Ɂu�˂Ԃ������v�Ɓu�X�ʐM���v�����������Ƃ���A�k�쉥���W�҂Ə����ق��������߂����W�ƂȂ�A�u�����Ɩ��ɂ��Ĉӌ��������s���@��o�������̂Ǝv���܂��B

��ڂ̋��R

��ڂ̋��R

�@���@�Ƃ��Ďg�������ȓd�����d�@(MG)���ʐM�@�B���ɗ\���i�̍ɂƂ��ėL�����B�������́A�����̓d�b�����@�p�M�������@(MG)�Ɏ�������ė��p�����B����ɂ̓}�C�N���������݂ɂ��������A�E�l�I�ȋZ�p�������l�ݐЂ������Z�p���������킹�Ă����B

�@���̗l�ȍD���������R�ɂ��d�Ȃ葊����ʂ݁A�����n�[�h���ł������𗬓d���̊m�ۂƂ�����肪�A�ꋓ�ɉ��������������̂ł͂Ȃ����Ƃ̌��_�Ɏ���܂����B

�ʐM�����ۗL���Ă����d�����d�@

�ʐM�����ۗL���Ă����d�����d�@

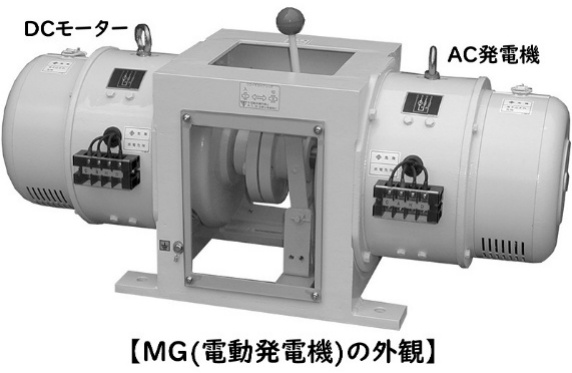

����}�́A2.2kW�d���@�|2kW���d�@�̈��ł����A�ʐM�����ۗL���Ă���MG�͊O����d�l�ȂǁA�قړ����l�Ȍ`��ł����B

��MG�̓g�����W�X�^�[���J�������O�A�^��ǎ��̒ʐM�@���d�ʼnғ������邽�߂́A�𗬓d���Ƃ��Ďg�p����Ă��܂����B

��DC���͂�24Vor48V�AAC�o�͂�50Hz�A100Vor200V�ŁA����̏ɂ��ؑւ��\�� �����B

���T���`��˒�����900mm���x�A�d����100kg���x

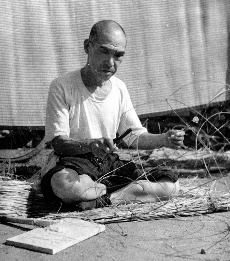

�@�u�k��̃I���`���}�v���Ƒ��q�[�O���́A���e�̐Ղ��p���`�ł˂Ԃ�������肪���A������́u���i���v�̗��N����u�d�͂˂Ԃ��v���T�䐧�삵�܂����B

�@�k��[�O���͖���38�N3��21���ɂ˂Ԃ����l�k����O�Y���̎��j�Ƃ��Ēb�蒬�ɐ��܂ꂽ�B�ʏ́u�k��̃I���`���}�v�ŁA12���畃�ɂ��Ă˂Ԃ����ɉ�������B

�@�k��[�O���͖���38�N3��21���ɂ˂Ԃ����l�k����O�Y���̎��j�Ƃ��Ēb�蒬�ɐ��܂ꂽ�B�ʏ́u�k��̃I���`���}�v�ŁA12���畃�ɂ��Ă˂Ԃ����ɉ�������B

�@�܂��A�c���̂Ƃ����畃�̎t�ł����c���쎁�ɋ������Ă����B14�̎��ɂ͉ҋƂ̍����Ƃ����d��悤�ɂȂ�B

�@�吳�������瓌�����ʂɎd���̏C�s�ɂ��������A���̂Ƃ��ɉ̕�����ȂǂŎŋ����悭�����B�[�O���͕�(���O�Y)�̑���ɂ˂Ԃ��̑唼������Ă����B���ɊG�ɂ͎��M�������Ă����B

�@���̕��q�̎d�����e(�ǂ��炪�������)�ɂ͂��܂��܂ȏ،������邪�A�^�U�̂قǂ͒肩�łȂ��B�܂��A�ǂ���̂˂Ԃ���������Ă��邩���悭�_�c�����B

�@�[�O���͌|�p�Ɣ��̂˂Ԃ��t�ł���A�l�����������l�ł������Ƃ����B���a30�N�オ�Ⓒ���ł����ꂽ�˂Ԃ������X�ɐ��ݏo���Ă������B���a37�N���琧�肳�ꂽ��1��c�����܂͌[�O���́u����`���g��̊֏��v(���{�ʉ^)�ł������B

�@�������A���a40�N��ɂȂ�Ə܂��牓�̂��Ă������B��N�ɂȂ�A�ނ̎c�����Ɛт��傫�����Ƃ���A���a60�N�ɂ˂Ԃ����l�ʂ�����ꂽ�B�ӔN�ɂ͏��^�˂Ԃ�������Ă����Ƃ����A���a63�N�ɑ��E����܂����B���X�˂Ԃ���������p

�V�̊��1958(s33)�N

�V�̊��1958(s33)�N

�@���S���̐_�X�͓V���͌��ɏW�܂�A�m�b�̐_�A�v���_�̖��Ăɂ��V�Ƒ��_��V��˂���Ăі߂����𗧂Ă邱�ƂɂȂ�B

�@�V�������x��o���Ɛ_�X�͑�����A�������Ɗ�˂������J���O�̗l�q���M���ƁA�z���ʖ������@�������o���B

�@���Ɏʂ�ډf�����������̎p�Ƃ��m�炸�g�����o�������A�͎����̓V��͒j�_����������ǂ��ł�����̌˂𓊂�������B

�@�������Đ��E�͌������߂����a���K�ꂽ�̂ł���B�_�b�̒��ŕ`����Ă���u�V��˓`���v�́A�䂪�����������邪�A���̕��a��]�ސl�X�̎v���͌Ñ������������ł���B

���(�n�Ӎj�S�ގ�)1959(s34)�N

���(�n�Ӎj�S�ގ�)1959(s34)�N�@���u�̗��s��A�����Q�A��n�k�Ȃǂ��l�X���ꂵ�߂���������̒�����̂��ƁB

�@�s�₻�̎��ӂł͗d�p���g���A�����D���A�l������߁A�S�_�Ƌ�����Ă�����c���A������킸�A���(����)���Ă����B

�@�������̎l�V���̈�l�A�n�Ӎj�͋���̗�����ɋS�_�ގ��Ɍ������A�����ŋS�_��ؓ��q�Ƒ������̕Иr��藎�Ƃ����̂ł���B

�@�������A�����̂����ɋS�_�����Ԃ��ɗ���Ƃ����A�z�t�̗\��������A�����A�njo�𑱂���Ƃ��������݂����邱�ƂƂ����B

�@���肪���A���悤�Ƃ���܂��Ɏ����ڂ̖�A�͂��Ɠn�Ӎj�ꂪ�K�˂ė����̂ł���B�ʉ�����肷�锌��ɏ������A����J����������A�e�����b�����ނ����ɐ������S�_�̘r�ɘb��͈ڂ����B

�@����ɓ��C(����т�)�Ɏ��߂Ă����S�_�̘r�����������̙��߁A����͕������`���̈��S�A��ؓ��q�ɕω����A�u�䂪�r�A���Ԃ�����v�Ƌ��Ԃ�A�������ւƔ�ы������Ƃ����B

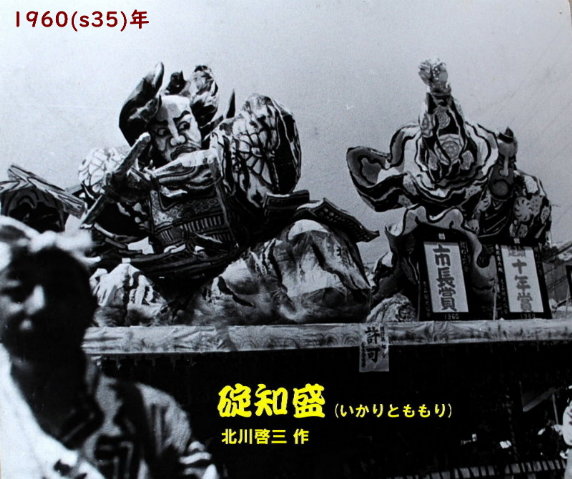

���m��1960(s35)�N

���m��1960(s35)�N�@�d�m�Y�̍���Ō��𗧂Ă���A�Z�����ɒǂ���g�ƂȂ����`�o�͐ےÂ̍��A�啨�̉Y����D�ŋ�B�������B�����֒d�m�Y�Ŏ��͂��̕��m�������镽�ƌR������C��ł̐�ƂȂ�̂����A�m���R�͔s��Ă��܂��B

�@���ƈ��́A�������̈��Ƃ̂̕��ߖŖS����^���ɂ������̂��ƒm���͌��B�����Ē�j��g�Ɋ������đ��̏�ɗ����A����C�ɓ������݁A���̏d�݂Ɉ�����ĊC�̒�ւƗ����Ă䂭�B(�`�o��{�����)

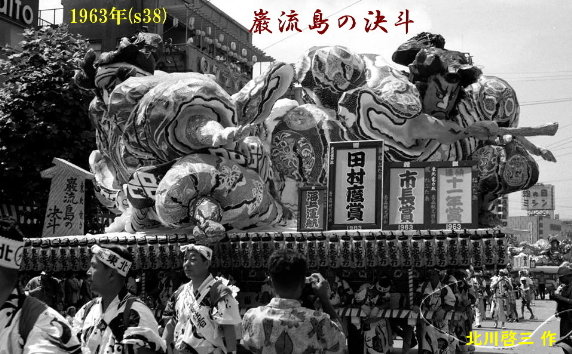

�ޗ����̌��l1963(s38)�N

�ޗ����̌��l1963(s38)�N�@�{�{�����́A�̋Z��n�o�������̌��c�Ƃ��āA�܂��u�ܗ֏��v�����q����p�������@����g���镺�@�҂Ƃ��ėL���ł���B

�@���̂˂Ԃ��́A�����̑O�ɗ����͂�����A�ŏ��ōŌ�̋���ׂ�����������U�邤���Ԃ��Ȃ�K�Z�����ޗ����X�؏����Y�Ƃ̏h���I�ȉʂ������A�u�ޗ����̌����v�ł̌��ˏ�ʂ����������̂ł��B

�j��(�Ȃ₩��)1965(s40)�N

�j��(�Ȃ₩��)1965(s40)�N�@�����ŋS�l��银�q�̕Иr��������n�Ӎj������𓂟C�ɓ���A�����݂��ĒN�ɂ���킸�ł������Ă��鏊�֔���̐^�Ă��K�˂Ă����B

�@��x�͋��₵�������e�̈��ɕ����ď��������B�����̂̂��A�v���o�ɋS�̘r�������ė~�����Ɨ��܂�d���Ȃ����m����B

�@����͌����f���Ęr��D����A�����܂����S�̐��̂������r��͂�ō��_�Ƌ��ɔ�ы���B���͔���͗����Řr�����ꂽ��银�q�ł������B

�@�w�V�É����\��x�ɑI�肳��Ă���B

�k��[�O�����삵���u�d�͂˂Ԃ��v5��

�k��[�O�����삵���u�d�͂˂Ԃ��v5���@1958(s33)�N�u�V�̊�ˁv���܁A�C��^�s

�A1959(s34)�N�u���(�n�Ӎj�S�ގ�)�v�R�����x�����A�C��^�s

�B1960(s35)�N�u���m���v�R�����x�����A�C��^�s

�C1963(s38)�N�u�ޗ����̌��l�v�c�����܁A�C��^�s

�D1965(s40)�N�u�j��(�Ȃ₩��)�v

���ڍׂ��u�d�͂˂Ԃ��̏o�w�L�^�v���������������B