電力ねぶたの足跡dish

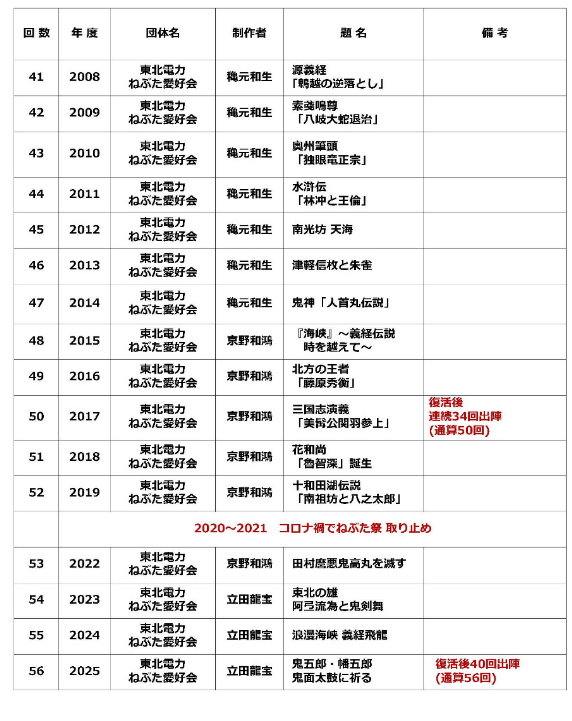

今年2025年(R7)は電力ねぶた復活40回(通算56回)出陣の記念すべき年となりました。

電力ねぶた50回出陣の軌跡【BGM】VOLに注意!

電力ねぶた50回出陣の軌跡【BGM】VOLに注意!

(下表各年をクリックするとねぶたが表示されます。)

戦前から1950(s25)年まで,東北電力(株)は青森電燈(株)としてねぶた祭に参加していました。現在の『何年賞』というのは,戦後のねぶた復活と同時に制定されたものです。

東北電力(株)は,1947(s22)年に「青森港まつり」の一環としてねぶたの運行が再開された翌年から出陣しました。昭和23~25年と3年連続して参加した後,1951(s26)年,青森電燈(株)は東北電力(株)青森支店として新たに発足し再出発しました。この年から1953(s28)年まではねぶたへの参加を見合せました。

1954(s29)年からは再び出陣することとなり,地域社会との一体感を醸成し,ねぶた祭に貢献してきました。この間に「青森港まつり」は「青森ねぶた祭り」と改称されました。1962(s37)年,それまで『優秀』『佳良』などと呼ばれていた賞名が,『田村麿賞』『知事賞』『市長賞』と改められました。

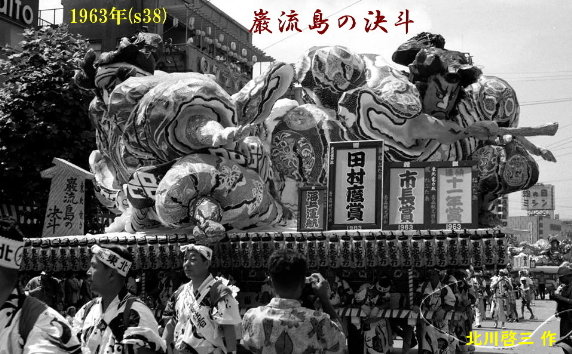

そして,1963(s38)年の「巌流島の決闘」(北川啓三作)は田村麿賞に輝き,1968(s43)年の「源頼光と坂田公時」(山内岩蔵作)は製作賞を受賞しました。

1973(s48)年から1983(s58)年までの11年間は,諸般の事情からねぶた参加を取止めていましたが,1984(s59)年「東北電力ねぶた愛好会」が発足し,復活ねぶた第一号『天女祝舞』が不死鳥のごとく勇壮華麗に舞い踊ったのです。それからは毎年休むことなく出陣を重ね,今年(令和7年)で復活40回目、通算56回目の出陣となります。

新型コロナの感染拡大により2020(r2)年と2021(r3)年夏のねぶた祭りは中止となりました。このような状況の中、2022(r4)年にはいつもどおりの「青森ねぶた祭」が青森の夏空に戻って来てくれて、街中歓喜で沸き立ちました。

ねぶた師:川村伯鳳 (壇ノ浦合戦)

ねぶた師:川村伯鳳 (壇ノ浦合戦)

【川村伯鳳】

本名は勝四郎、明治44年荒川村に生まれた。旧国鉄職員で日本画をよく描いた。小学生の頃からねぶたを作った。

師匠は成田某という金魚屋であった。戦前は小型ねぶたを作っていたが、やがて国鉄に勤務しながらねぶた作りを継続していった。

伯鳳のねぶたの特徴は自由奔放で、その異様ともみえるグロテクスさにあるという。それが認められたのは昭和42年の『国引』であった。ここから青森ねぶたにグロテスクという要素が加わるようになったという。

彼は作るときに他人には手をかけさせなかったといい、従って弟子も少ないが、同じ荒川村の鹿内一生(第四代ねぶた名人)は伯鳳を師匠としている。鹿内からは多くの荒川出身の弟子が輩出し、現在のねぶた師の一大門閥(俗に「荒川」)を形成している。 ※青森ねぶた誌(平成12年3月31日)から

[題材の云われ]

1185年(寿永4年)のこの日、⾧門国赤間関(現:山口県下関市)の壇ノ浦で源平最後の合戦「壇ノ浦の戦い」が行われた。序盤は平氏が優勢であったが、やがて劣勢となっていく。最終的に、平氏は源義経を総大将とする源氏の軍に敗れ、安徳天皇と二位尼(平時子)は三種の神器と共に入水、総大将の平宗盛も捕らえられ、栄華を誇った平家は滅亡した。

日本史上、最大規模の海戦の一つであり、この戦いにより6年間に渡る大規模な内乱は一応の幕を閉じた。また、この戦いで平氏政権が崩壊したことにより、同年に源頼朝を創設者とし、北条時政・北条義時らを中心とした坂東武士により鎌倉幕府が設立された。

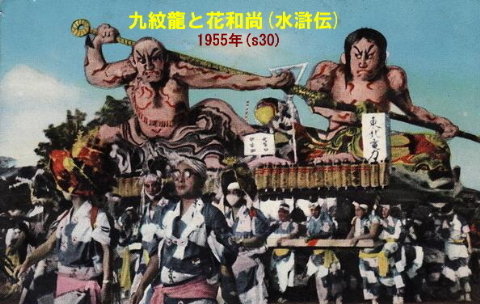

ねぶた師:北川金三郎 (九紋龍と花和尚/水滸伝)

ねぶた師:北川金三郎 (九紋龍と花和尚/水滸伝)

1955(s30)年、東北電力は北川金三郎作による『九紋龍と花和尚(水滸伝)』で5回目のねぶた出陣を行った。このねぶたは、人気投票一位(後の田村麿賞、現在のねぶた大賞)に輝き、海上運行を行っています。

※詳細については「電力ねぶたと北川翁」をご覧ください

そして息子北川啓三の制作へと受け継がれることとなります。

既にこの頃から、親子が一緒になって、ねぶたの制作に取り組み、独特の作風を磨き、父(師匠)から息子(弟子)へと技を伝承していたようです。

九紋龍(竜)と花和尚は中国の小説『水滸伝』の登場人物で、よく青森ねぶたや弘前ねぷたの題材にも取上げられています。

九紋竜(くもんりゅう)は史進(ししん)と云い、登場時は18~9歳。精悍な美丈夫で上半身に9匹の青竜を象った見事な刺青があるためあだ名は九紋竜(くもんりゅう)。

禁軍教頭王進に武芸十八般の教授を受け、特に両刃三尖刀(大刀の刃が三叉に分かれたもの)の使い手である。

日本では若く刺青を入れているという設定が粋好みの江戸っ子に気に入られたため、江戸時代は武者絵の題材に好まれ「九紋竜」の四股名をもつ力士が現れるほどの人気を博した。

一方、 花和尚(かおしょう)は魯智深(ろちしん)と云い、花和尚の「花」は刺青を指し、全身に刺青があったことが名前の由来である。

柳の木を根っこごと逆さまに引き抜き、素手で山門の仁王像をバラバラに粉砕してしまうほどの怪力の持ち主。

少々思慮は浅いが義侠心に厚く困っている人間を見ると自身の利害は関係無しに助けずにはいられない性格で、面倒見が良く、弱いものの味方であった。

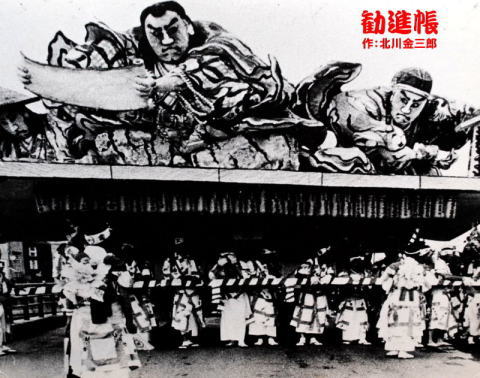

最高傑作『勧進帳』

最高傑作『勧進帳』(画像をクリックすると拡大します。)

明治の柿崎琴章は歌舞伎の役者絵師で、歌舞伎の場面をねぶたに導入したといわれている。

大正は坂田金作、昭和初期は版画家の故棟方志功から達人といわれたのは棟方忠太郎だそうだ。

この三者の流れを受け継ぎ、今日の青森ねぶたの型を作ったのが北川金三郎で、骨組みは胴体、腕などをカゴ風に別個に組み、それを合体させるものであった。昭和32年に制作した「勧進帳」(東北電力)はねぶた史上最高の作品と評価されている。1959(s34)年、青森観光協会は「ねぶた名人」の称号を贈っている。

同じく、荒川出身の川村勝四郎(1950年/s25年電力ねぶた初陣『壇之浦合戦』制作:川村伯鳳)は柿崎琴章の流れを保ち、色調、隈取りは歌舞伎的で、骨組みは人形の外枠を一から組み、筋肉を誇張する度合いが大きい。 また、千葉作太郎も隈取り、色付け、模様が歌舞伎的で、柿崎琴章の流れを受け継いでいた。

北川金三郎の子息故北川啓三も二代目北川といわれ、昭和61年「ねぶた名人」が贈られた。北川親子の功績は大きい。

北川系として北川親子に直接師事した故佐藤伝蔵(平成2年ねぶた名人受贈)、川村系として荒川出身の故鹿内一生(1991/h3年ねぶた名人受贈)、千葉系として子息の千葉作龍は最近まで現役として活躍していたが、2022(r4)年5月に引退を発表した。

電力ねぶたは、1984(s59)年復活以降、故鹿内一生が制作を受け、1987(s62)年は一戸意生、1988(s63)年~2002(h14)年までは穐元和生、2003(h15)年~穐元鴻生と、故鹿内一生が主宰する「我生会」(がしょうかい)が制作している。

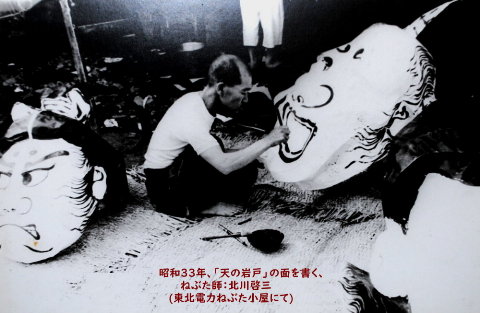

ねぶた師:北川啓三 (天の岩戸)

ねぶた師:北川啓三 (天の岩戸)【北川啓三】

北川啓三は明治38年に初代ねぶた名人北川金三郎の次男として鍛冶 町に生まれた。通称「北川のオンチャ」で、12歳から父についてねぶた作りに加わった。

また、幼少のときから父の師である坂田金作にも教えも受けていた。14歳には稼業の左官業も取り仕切るようになる。大正末頃 から東京方面に仕事の修業にいったが、このときに歌舞伎座などで芝居をよく見た。

啓三は父(金三郎)の代わりにねぶたの大半を作っていた。特に絵には自信をもっていた。この父子の仕事内容(どちらが作ったか)にはさまざまな証言があるが、真偽のほどは定かでない。

また、どちらのねぶたがすぐれているかも論議される。 啓三は芸術家肌のねぶた師であり、人柄も厳しい人であったという。 昭和30年代が絶頂期ですぐれたねぶたを次々に生み出していった。昭和37年から制定された第一回田村麿賞は啓三の「村上義輝吉野の関所」 (日本通運)であった。しかし、昭和40年代になると賞から遠のいていった。

その後、彼の残した業績は大きいというので昭和61年に第二ねぶ た名人を贈られた。晩年には小型ねぶたを作っていたといい、昭和63年に他界した。 青森ねぶた誌(平成12年3月31日発行)から

宮本武蔵は、二刀の技を創出した二刀流の元祖として、また「五輪書」を著した智略を用いた兵法を駆使する兵法者として有名である。

このねぶたは、武蔵の前に立ちはだかる、最初で最後の恐るべき剣豪長刀を振るう燕返しなる必技をもつ巌流佐々木小次郎との宿命的な果し合い、「巌流島の決闘」での激突場面を現したものです。

幼いころから父(金三郎)のねぶた作りを見て育ち、いつの日からか父のねぶた作りを手伝うようになり、代わりにねぶたの大半を作っていたとの言い伝えもあります。

親子二代にわたり、9台の電力ねぶたを制作し、田村麿賞ほか数々の優秀賞を受賞しました。

また、父子で初代、二代の「ねぶた名人」となった事はねぶた史に残る偉業となりました。

【北川啓三さんが制作した電力ねぶた】

1958(s33)年「天の岩戸」特賞、海上運行、市⾧賞

1958(s33)年「天の岩戸」特賞、海上運行、市⾧賞 1959(s34)年「茨木」(渡辺綱⿁退治) 海上運行、市⾧賞

1959(s34)年「茨木」(渡辺綱⿁退治) 海上運行、市⾧賞 1960(s35)年「碇知盛」海上運行、市⾧賞

1960(s35)年「碇知盛」海上運行、市⾧賞 1963(s38)年「巌流島の決斗」田村麿賞、海上運行、市⾧賞

1963(s38)年「巌流島の決斗」田村麿賞、海上運行、市⾧賞 1965(s40)年「綱館」海上運行、市⾧賞

1965(s40)年「綱館」海上運行、市⾧賞※詳細については「電力ねぶたと北川翁」をご覧ください。

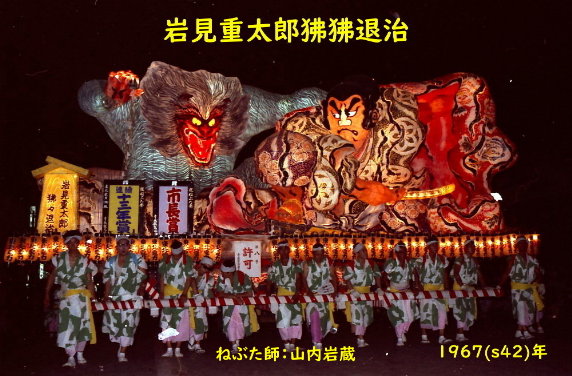

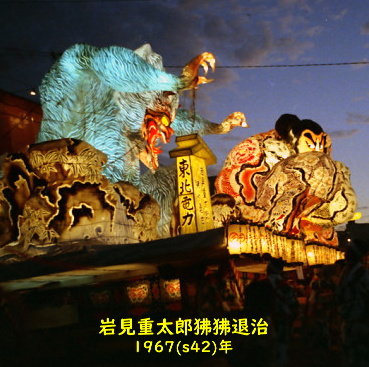

ねぶた師:山内岩蔵 (岩見重太郎狒狒退治)

ねぶた師:山内岩蔵 (岩見重太郎狒狒退治)

[題材の云われ]

岩見重太郎(いわみじゅうたろう)は、父の仇討ちのため旅に出たが道中負傷し、通りがかりの村人の家で介抱された。数日で回復し、村人も喜んだが、どこか笑顔に陰りがある。

問うと、山奥の神社の神様が、毎年若く美しい娘の家に白羽の矢を立て、そこに住む娘は箱に入れて捧げねばならないという。もし背けば、村には大きな災いが起きる。今年はこの家に矢が立ったので、準備の最中だというのだ。

重太郎は「神が人を犠牲にするものか!」と怒り、『神様』の正体を暴くべく、自らが娘の着物を被って箱に入った。村人たちはその箱を神社へと運び込む。

静寂な時が過ぎる中、フクロウの声と共に怪しい気配と異様なまでの生臭さを感じ取った。そっと蓋が開いた次の瞬間、被っていた着物が勢いよく剥ぎ取られた。

すかさず飛び出た重太郎の眼には、赤ら顔で鬼のように巨大な狒々(ひひ)が映った。奇声を上げながら襲い掛かってくる沸々に、重太郎は得意の剣術で立ち向かった。一進一退、長い激闘だった。

翌朝、狒々退治の知らせを聞いた村人たちは歓喜し、何度も何度も礼を述べていた。その声を背に、重太郎は本懐を遂げるべく、旅路を急ぐのであった。

大坂夏の陣、豊臣軍で真田幸村らと共に戦い名を馳せた武将、薄田隼人正兼相(すすきだはやとのしょうかねすけ)若かりし頃の武勇談である。

未知なるものへ恐れず挑み、巨悪を退治した重太郎の姿に、争いや災いの無い平和な世が永く続くことを祈り願う。

佐藤伝蔵名人からアドバイスを受けながら地域ねぶたの制作に取り組み、その後佐藤名人が北川金三郎・啓三親子の弟子になったのを機に自身も北川親子に入門。

佐藤名人が独立した際には再び佐藤名人に教えを乞い、昭和40年に「土蜘蛛」でデビューを飾ります。

昭和42年、電力ねぶた「岩見重太郎狒々退治」は愛好家の間では最高傑作との呼び声の高い作品で、翌年のポスターにも採用されました。

また、翌年の昭和43年には「源頼光と坂田金時」で第一号の製作者賞を受けました。

電力ねぶたは、昭和45年、昭和47年の制作と合せて計4台のねぶたを制作しました。

坂田公時(金時)は、源頼光の四天王の一人として、酒呑童子との戦いに参加しました。坂田公時の幼名は金太郎で、熊と相撲をとるほどの怪力を持っっていたと伝えられています。足柄山で源頼光に見いだされ、家来となり「坂田金時」と改名して都へ上りました。

[題材の云われ]

●酒呑童子退治

平安時代、都で娘たちが神隠しに遭う事件が発生しました。これは大江山に住む酒呑童子の仕業と判明し、一条天皇の命を受けた源頼光が四天王(渡辺綱、碓井貞光、卜部季武、坂田金時)と共に鬼退治に向かいました。一行は山伏に変装し、眠り薬入りの酒「神便鬼毒酒」を使って酒呑童子を退治したとされています。

●伝説の背景

酒呑童子退治の物語は、平安時代当時ではなく、南北朝時代頃に成立したと推測されており、江戸時代の『御伽草子』などで広く知られるようになりました。坂田公時と酒呑童子は、どちらも人ならざる力を持つ存在として描かれています。坂田公時は山姥の子として生まれた異常出生の持ち主で、その力は酒呑童子のような「人ならざるもの」を倒すために必要不可欠でした。

[題材の云われ]

三国志演義第5回に関羽(雲長)が董卓軍の大将華雄を斬ったという話が登場します。劉備(玄徳)率いる部隊は袁紹(本初)を盟主とする連合軍の一員として汜水関で華雄の軍と対峙しました。

華雄は猛将で知られ、連合軍から鮑忠が戦いを挑んだものの、一刀のもとに斬り捨てられてしまいました。次に連合軍からは勇将と名高い兪渉と大斧の達人潘鳳らが戦いを挑みましたが、華雄の敵ではありません。2人とも簡単に討ち取られてしまいました。連合軍の陣営ではなかなか意気が上がりません。そこで、名乗りを上げたのが当時はまだ無名だった関羽(雲長)です。

「私が華雄の首をここに持って参りましょう」と威勢よく声を上げました。曹操(孟徳)は関羽(雲長)を戦場に送り出す前に熱燗を一杯振舞おうとするのですが、関羽(雲長)は「注いでおいてくだされ。すぐに戻ります。」と言って、馬に飛び乗りました。

●一太刀で華雄を斬り殺す

華雄の前に現れた関羽(雲長)は声高らかに挑発します。「貴様が華雄かっ。礼儀や道理も知らぬ者に仕えるとは憐れなやつよ…。」華雄は売り言葉に買い言葉で「そういうお前はどこのどいつだ?貴様猛将華雄の名を聞いて現れるとは命知らずのすることよ。」と問答を繰り広げた後、「いざっ」と声をかけて馬蹄を踏みしめました。

関羽(雲長)は大きく振りかぶって自分を切り伏せようとする華雄を目にも止まらぬ速さで青龍偃月刀を切り上げたった一太刀で猛将華雄を斬り殺しました。

まもなく華雄の首を手に提げて連合軍の陣営に関羽(雲長)が戻ると、群雄たちは目を丸くして華雄の首を見つめていました。

関羽(雲長)は袁紹(本初)の前に華雄の首を投げると、「これが華雄の首です」と言って曹操(孟徳)が注いだ熱燗を飲み干しました。その熱燗はまだ温かったと言われています。

電力ねぶたを制作したねぶた師

電力ねぶたを制作したねぶた師

[ねぶた師と制作ねぶた]

① 川村伯鳳

1950(s25)年「壇ノ浦合戦」※東北配電

② 北川金三郎(初代名人)

1954(s29)年「大森彦七と千早姫」優秀賞※s26東北電力創立

1955(s30)年「九文龍と花和尚」(水滸伝) 優秀賞、海上運行、運行賞、人気投票1位

1956(s31)年「御所の五郎丸と曾我の五郎」優秀賞、海上運行、運行賞、人気投票2位

1957(s32)年「勧進帳」特賞、人気投票1位

③ 北川啓三(二代名人)

1958(s33)年「天の岩戸」特賞、海上運行、市⾧賞

1959(s34)年「茨木」(渡辺綱⿁退治) 海上運行、市⾧賞

1960(s35)年「碇知盛」海上運行、市⾧賞

1963(s38)年「巌流島の決斗」田村麿賞、海上運行、市⾧賞

1965(s40)年「綱館」海上運行、市⾧賞

④ 山内岩蔵

1967(s42)年「岩見重太郎狒狒退治」市⾧賞、翌年ポスターに採用

1968(s43)年「源頼光と坂田公時」制作者賞、市⾧賞

1970(s45)年「坂田公時と酒呑童子の決斗」市⾧賞

1972(s47)年「関羽と華雄」市⾧賞

⑤ 鹿内一生(四代名人)

1984(s59)年 復活ねぶた「天女祝舞」運行賞、市⾧賞、※12年ぶりの出陣

1985(s60)年「水滸伝」運行賞、市⾧賞

1986(s61)年「金剛力士」跳人賞、市⾧賞

⑥ 1987(s62)年~の制作者とねぶたについては「出陣記録」を参照願います。

4人のねぶた師⇒ 一戸意生、穐元和生、穐元鴻生、京野和鴻、立田龍宝の各氏

(下記年表をクリックすると拡大します。)

クリックでpdf出力⇒「電力ねぶたの出陣記録(年表)」

クリックでpdf出力⇒「電力ねぶたの出陣記録(年表)」