平成2年 風雲児「信長」/田村麿賞dish

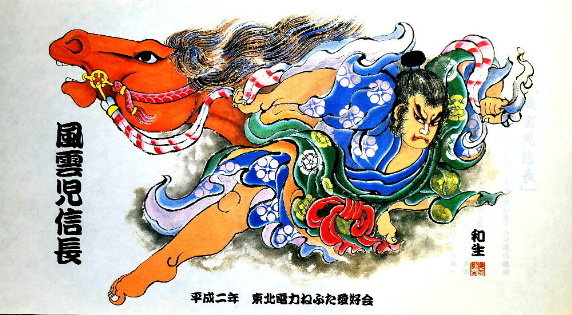

ねぶた絵図 風雲児『信長』

ねぶた絵図 風雲児『信長』(画像をクリックすると拡大します。)

平成2年制作の絵図 風雲児『信長』

信長は、天文三年(1534)尾張(愛知県)の守護代織田信秀の次男として生まれました。

幼名を吉法師と称し、幼児より短気で勇敢奇矯な振る舞いが多く、お守役の平手政秀が死をもって諌めたほどの腕白ものでしたが、武術(弓銃)は好んで稽古を積み、特に馬の調しと馬術には優れ、戦国の乱世に新しい時代を生む風貌と才覚を備えた風雲児でありました。

このねぶたは、戦国の騒乱に大きな夢と強く逞しく生きようとする風雲児信長が名馬(月光)を調している姿を再現したものでございます。 ねぶた師 穐元和生(あきもとわしょう)作

ねぶたの制作風景

ねぶたの制作風景

電力支店前のねぶた小屋にて紙貼り作業

ねぶたの台上げ作業

ねぶたの台上げ作業

電力支店前のねぶた小屋にて台上げ作業

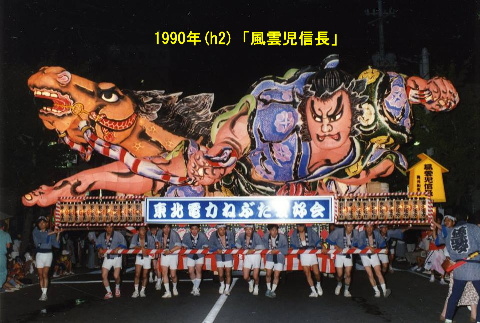

ねぶたの運行風景

ねぶたの運行風景(画像にマウスを置くと画像が切替り・クリックすると拡大します。)

田村麿賞受賞の「風雲児信長」

『電力ねぶた』は昭和59年に12年ぶりの再出陣以来、7年目を迎え、このときは通算23回目の出陣でした。

『正調ねぶた』として、花笠着用による統制のある運行は、市民の中に定着するとともに、観光客からも好意をもって迎えられ、前年には、4回目の『運行賞』を受賞しております。

鏡絵図

鏡絵図

「左馬(ひだりうま)」は馬という漢字を鏡文字で刻んだ「飾り駒」を指します。

「左馬」は「舞う」と読み、将棋の駒の生産で有名な天童市を代表する伝統工芸品で、商売繁盛、お祝い事の縁起物として有名です。

木村敞三さんから頂戴した賀状の絵図が「鏡絵図」のように見えることから「舞う」と解釈し、記念誌『電力ねぶたの軌跡』(改訂版)の一ページとさせていただきました。

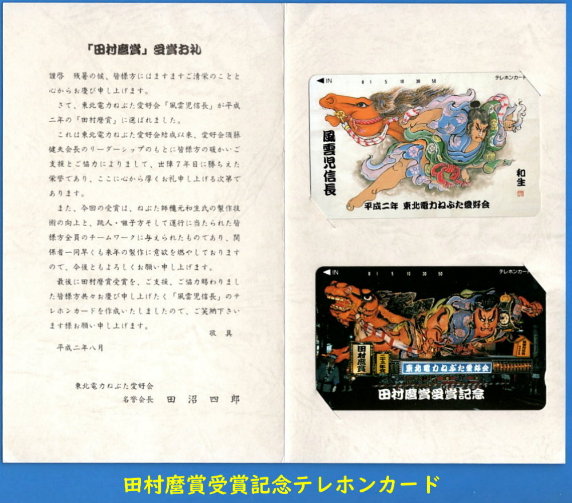

田村麿賞受賞記念テレホンカード

田村麿賞受賞記念テレホンカード(画像をクリックすると拡大します。)

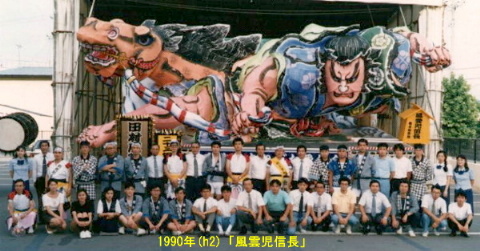

晴れの記念撮影

晴れの記念撮影(画像をクリックすると拡大します。)

田村麿賞受賞翌日の記念撮影

復活ねぶたが初めて田村麿賞を受賞した年でした。

現在の青森支店(港町二丁目)の玄関前にねぶた小屋があり、出勤時、昼休み時間、退社時にも、まいにち、毎日、制作状況を眺めながら、徐々にねぶた祭りに向けて、自分の気持ちが高ぶっていくことを感じたものでした。

この年の海上運行は天気もよく、大輪の花火に祝福されながらのすばらしいフィナーレでした。

v(^_^)v